Mengenal Para Sosok "Kartini" Berpengaruh dalam Sejarah Sulsel

- Colliq Pujié: Ahli penyalin naskah, pemimpin Tanete, dan kolaborator pembukuan I La Galigo.

- I Fatimah Daeng Takontu: Pemimpin Laskar Bainea dalam perlawanan terhadap Belanda di Banten.

- Opu Daeng Risadju: Aktivis anti-kolonialisme PSII, dipenjara oleh Belanda, dan pengakuan sebagai Pahlawan Nasional.

Makassar, IDN Times - Tanggal 21 April selalu dirayakan sebagai Hari Kartini. Ini bertepatan dengan lahirnya Raden Ajeng Kartini pada 1879, sosok Pahlawan Nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Lahir sebagai anggota keluarga bangsawan Jawa dan tradisi pingitan disikapi Kartini dengan kritik atas terbatasnya peran perempuan dalam surat-suratnya kepada para sahabat pena di Eropa.

Meski begitu, Sulawesi Selatan sendiri memiliki banyak sosok "Kartini" berpengaruh yang tercatat dalam sejarah. Ada yang menjadi inspirasi kebudayaan, lalu menjadi penggerak perlawanan atas penjajahan. Berikut ini IDN Times merangkumnya untuk para pembaca.

1. Colliq Pujie, punya kontribusi besar pada dokumentasi budaya Bugis

Daftar pendek ini dibuka oleh Colliq Pujié. Bernama lengkap Retna Kencana Colliq Pujié Arung Pancana Toa Matinroé ri Tucaé, ia lahir pada tahun 1812 dan meninggal pada 11 November 1876. Bangsawan Bugis ini dikenal sebagai seorang ahli penyalin naskah dan memegang posisi penting sebagai sekretaris istana Kerajaan Tanete (kini termasuk wilayah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan), mendampingi ayahnya, Raja La Rumpang.

Sempat menjadi tokoh berpengaruh sebagai wakil ayahnya dalam urusan kerajaan, perubahan politik dan intervensi kolonial Belanda akhirnya mendorongnya untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada sang putri. Kendati demikian, peran de facto sebagai pemimpin Tanete mengantarkannya pada gelar kehormatan Datu' Tanete.

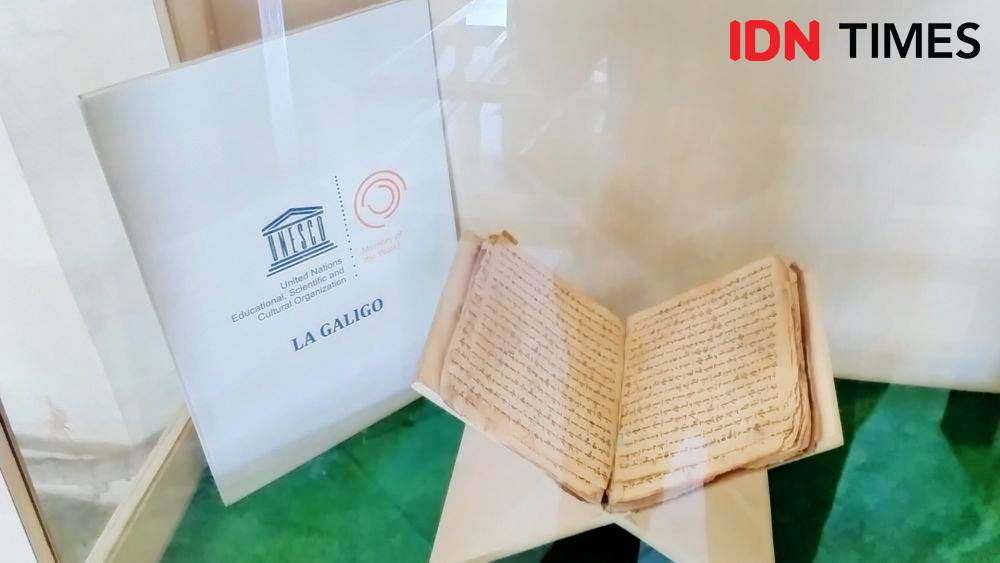

Setelah tidak lagi aktif di pemerintahan Tanete, Colliq Pujié memilih menetap di Makassar sejak tahun 1857 atas persetujuan gubernur. Di kota inilah ia terlibat dalam proyek monumental pembukuan I La Galigo, sebuah epos suci peradaban Bugis. Ia berkolaborasi dengan Benjamin Frederik Matthes, seorang linguis dan misionaros asal Belanda. Keduanya mendedikasikan waktu selama dua dekade untuk menghasilkan naskah setebal 2.850 halaman folio, yang merupakan sepertiga dari keseluruhan kisah I La Galigo.

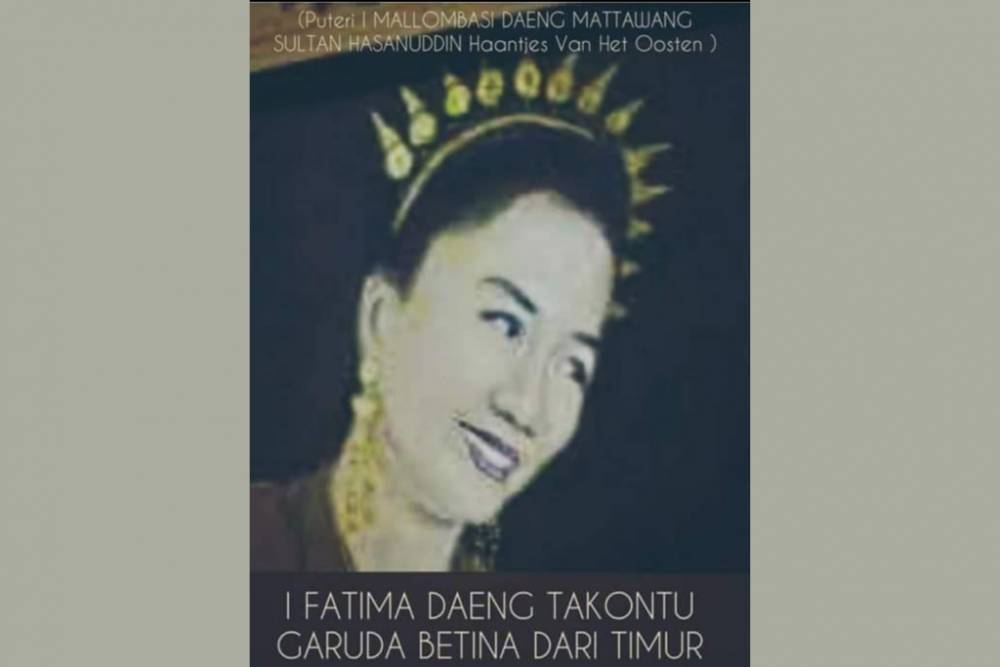

2. I Fatimah Daeng Takontu, pemimpin laskar perempuan Bugis-Makassar di Perang Banten

Setelah Perjanjian Bongaya (1667) dan wafatnya Sultan Hasanuddin, putrinya yakni I Fatimah Daeng Takontu, meninggalkan tanah kelahirannya dan melanjutkan perlawanan terhadap Kompeni di Banten. Bersama Syekh Yusuf dan Sultan Ageng Tirtayasa, perempuan kelahiran 10 September 1659 ini memimpin Laskar Bainea, sebuah pasukan yang terdiri dari prajurit-prajurit perempuan asal Makassar.

Di usia sekitar 23 tahun, I Fatimah turut serta dalam Perang Banten pada tahun 1682-1683. Kombinasi pasukan Banten, resimen pimpinan Syekh Yusuf dan Laskar Bainea di bawah kepemimpinan Fatimah berhasil membuat Belanda kewalahan.

Pasca-penumpasan perlawanan Sultan Ageng, terdapat dua catatan mengenai kelanjutan hidup I Fatimah. Versi pertama menyebutkan bahwa ia kembali ke Gowa bersama sisa-sisa prajurit Bainea untuk meneruskan perjuangan. Di tanah kelahirannya itu pula, I Fatimah gugur dalam sebuah pertempuran ketika menyerang Belanda.

Versi kedua mengisahkan bahwa I Fatimah dan suaminya, Daeng Talibe, ditugaskan oleh pemimpin Kerajaan Mempawah (Kalimantan Barat) untuk menjaga keamanan wilayah laut hingga akhir hayatnya. Sebuah makam di Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, diyakini sebagai tempat peristirahatan terakhir I Fatimah.

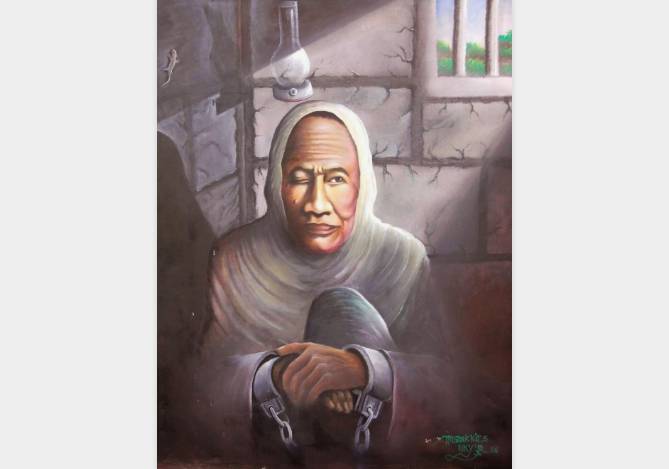

3. Opu Daeng Risadju, bangsawan Luwu yang melawan pendudukan Belanda

Setelah Indonesia merdeka, Belanda berupaya untuk kembali berkuasa. Hal ini memicu perlawanan di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Selatan. Di tengah gejolak ini, muncul sosok pemimpin perempuan bernama Opu Daeng Risadju, seorang bangsawan Kerajaan Luwu yang lahir di Palopo pada tahun 1880.

Pada era 1930-an, Opu Daeng Risadju aktif menyuarakan penentangan terhadap kolonialisme melalui Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Aktivismenya ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah Hindia-Belanda, yang kemudian menjebloskannya ke penjara selama 13 bulan. Tercatat bahwa Opu Daeng Risadju menjadi wanita pertama yang dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda atas alasan politik.

Selain menghadapi tekanan dari polisi kolonial, Opu Daeng Risadju juga mendapatkan tekanan dari Datu' (Raja) Luwu dan Dewan Adat, yang berujung pada pencabutan gelar kebangsawanannya. Meski demikian, ia tetap mendapatkan dukungan dan tempat di hati rakyat.

Pascakemerdekaan, ketika Belanda melalui NICA berusaha kembali berkuasa, Opu Daeng Risadju di usia senjanya kembali terlibat dalam perlawanan. Ia bahkan turut serta dalam perlawanan besar-besaran rakyat Luwu pada 23 Januari 1946, tapi tertangkap sebulan kemudian. Ia kemudian dihukum berjalan kaki sejauh 40 kilometer ke Watampone (Bone) di usia lanjut, hukuman yang membuatnya tuli hingga akhir hayat.

Opu Daeng Risadju dipenjara selama berbulan-bulan tanpa proses pengadilan dan baru dibebaskan setelah Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ia meninggal dunia pada 10 Februari 1964, di usia 84 tahun, dan pada tahun 2006 dianugerahi gelar Pahlawan Nasional sebagai pengakuan atas perjuangannya.

4. Lahirnya sosok perempuan berpengaruh tak lepas dari bagaimana budaya Sulsel memandang peran gender

Munculnya para sosok perempuan berpengaruh di sejarah Sulawesi Selatan tak lepas dari fakta bahwa budaya Bugis tak menganggap laki-laki atau perempuan lebih dominan satu sama lain. Ini dikemukakan oleh antropolog Christian Pelras dalam buku Manusia Bugis (Penerbit Ininnawa, 2021).

Prinsip kesetaraan gender berasal dari penerapannya di sistem kekerabatan bilateral. Pihak ibu dan bapak sama-sama berperan setara dalam menentukan garis kekerabatan. Dari sini, muncullah anggapan bahwa laki-laki dan perempuan punya peran sejajar (meskipun berbeda) dalam kehidupan sosial.

Sir Stamford Raffles (1781-1826) dalam buku History of Java (1817) menulis bahwa perempuan di Sulawesi Selatan "tampil lebih terhormat dari yang bisa diharapkan dari tingkat kemajuan yang dicapai peradaban Bugis secara umum, dan perempuan tidak mengalami kesulitan hidup yang keras, kemelaratan, atau kerja berat, yang telah menghambat kesuburan kaum mereka di bagian dunia lain".

Sementara itu, John Crawfurd (1783-1868) di buku History of the Indian Archipelago (1820) mengemukakan fakta bahwa "perempuan (di Sulawesi Selatan) tampil di muka umum adalah sesuatu yang wajar; mereka aktif dalam semua bidang kehidupan; menjadi mitra diskusi pria dalam segenap urusan publik, bahkan tak jarang menduduki tahta kerajaan, padahal menjadi raja ditentukan lewat proses pemilihan".